조 바이든 미국 대통령의 취임사는 왜 명료하게 들릴까?

길지만 왜 짧게 느껴질까?

20일(현지시간) 공개된 조 바이든 미국 대통령의 취임 연설문이 화제다.

2370개의 단어로 이뤄진 ‘글밥’ 많은 연설문이지만 외국인이 읽기에도 부담이 없고 쉽다.

연설문을 이루는 줄(행)은 467개다.

결국 1개 줄이 4~6개 안팎으로 이뤄진 단문이라는 뜻이다.

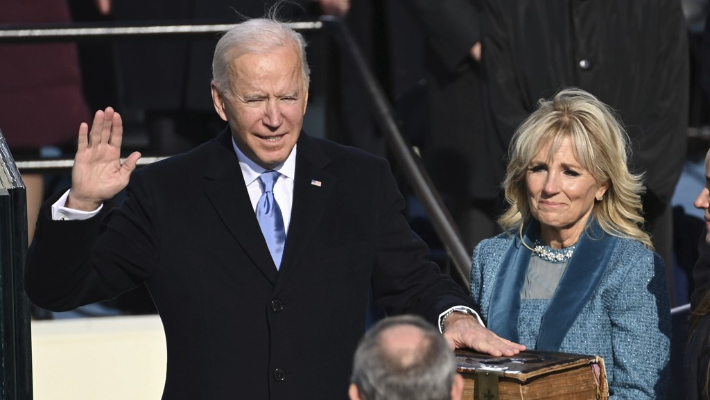

조 바이든 미국 대통령이 20일(현지시간) 워싱턴DC의 연방의회 의사당에서 열린 취임식에서 선서를 마치고 연설하고 있다. 연합뉴스

“오늘은 미국의 날입니다.”

“오늘은 민주주의의 날입니다.”

“역사와 희망의 날입니다.”

“새로운 날이고 풀리는 날입니다.”

첫 4개의 문장도 20개의 단어로 구성돼 있다.

깃발로 장식된 워싱턴DC 내셔널몰. 연합뉴스바이든 대통령은 평소에 참모들과 회의할 때 ‘무한 자유’ 토론을 즐긴다고 한다.

그러나 참모들이 학자풍의 말을 하거나, 엘리트들이나 쓰는 언어를 구사하면 곧바로 제지하고 심지어 꾸짖는다고 한다.

“이봐 론, 자네가 방금 나에게 한 말을 자네 어머니에게 전화해서 그대로 읽어드려 보게. 만약 어머니께서도 이해하셨다면 계속 이야기해도 좋네”

이런 식이라는 거다.

정치인은 대중이 이해하기 쉬운 언어로 간명하게 메시지를 전달 할 줄 알아야한다는 충고가 뒤따른다.

이번 쉬운 대통령 취임사 역시 그 같은 평소 지론에서 나온 것이다.

취임 선서하는 조 바이든 대통령. 연합뉴스그는 글 보다는 말을 더 선호했다고 한다.

버락 오바마 대통령이 보고서를 주로 읽는 식이었다면, 바이든 당시 부통령은 참모들과 대화를 통해 이슈를 이해하고, 상황을 판단하고, 정책을 평가했다는 것이다.

이번 대통령 인수위 기간에도 그는 윌밍턴의 자택에 참모들과 줌을 통해 화상으로 대화하는 것을 훨씬 즐겼다고 한다.

그렇다고 그가 ‘모시기 쉬운 어른’은 결코 아니었다고 한다.

보고서를 읽지는 않으나 그 것을 가지고 대화할 수 있어야 하기에 참모들은 보고서는 또 별도로 준비해야 한다.

보고서에는 약어 사용도 원칙적으로 금지돼 있다고 한다.

대통령직인수위도 ‘PIC’라고 표기해선 안되고 ‘Presidential Inaugural Committee’라는 원래 단어로 표기해야 한다는 식이다.

해리스 부통령 부부. 연합뉴스바이든이 직관적인 것을 좋아한 것도 같은 맥락으로 보인다.

동물적인 감각, 빠른 판단력을 갖춘 사람을 참모로 두기를 원했다고 한다.

그러면서도 그는 명문대 출신 엘리트 보좌진들을 선호했다는 후문이다.

그를 잘 아는 전직 상원 보좌관은 “바이든은 자신과 통하는 보좌진은 끝까지 챙겼으나, 자신의 궤도 안에 들지 못한 보좌진들에게는 가장 모시기 어려운 의원으로 소문이 자자했다”고 회고했다.